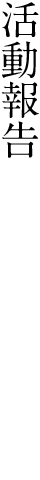

学都仙台コンソーシアムの復興大学「復興人材育成教育事業」現場実習第4回目、名取・岩沼・山元・新地コースを 10月25日(木)、学生・社会人 37 名により実施しました。

モデレーター三部 佳英 講師(宮城県建築住宅センター 顧問)の案内・説明のもと、4地域を見学。今回は福島県まで足を延ばし、北上する形で太平洋に面する平野部の被災状況、復興への足取りについて見学、学習しました。

福島県新地町は自然豊かな漁業と農業の町です。新地町復興推進課 計画係 加藤 泉氏より、海岸部に面した 4浜地区の被災状況、3月11日の役場の動き、新地町の復旧復興の状況として、防災集団移転促進事業(7団地)、小規模住宅地区改良事業(小川原添地区)の現状などを伺いました。新地町ではチリ地震での人的被害も無かったことが今回の津波被災を甚大にしたということがあり、教訓や史実に無い災害に対し、今後の伝承が必要という視点も述べられました。また漁船の多くは沖に船を出し被災を免れましたが、漁業者が暮らす釣師浜地域に甚大な被害の爪痕が残っております。現在は復興計画に基づき整備事業が進められているさなかです。漁業関係に関する話題としては、現在は試験操業が行われており、ヒラメやタコなどが大きく成長してしまっている状況などが説明されました。

次に、山元町の状況視察を行いました。山元町では山元町震災復興企画課 佐藤 和典氏 による説明を受けました。最初に町でまとめた震災時の被害状況の DVDを視聴、甚大な被害だったと再認識すると共に、その後バスに同乗頂き、山元町の集落分布の状況と防災集団移転促進事業について、また目指すコンパクトシティ構想について説明を頂きました。その後、震災遺構として計画中の中浜小学校を見学、被災当時の状況をうかがい知る視察となりました。また車窓から再建が進んでいるイチゴ団地、農地整備の状況を視察しました。

続いて、岩沼市玉浦西地区の防災集団移転の取組みについて、玉浦西まちづくり住民協議会顧問の中川 勝義氏より震災当時の避難状況から移転までの経緯、また移転後の課題などを伺い、平野部の津波災害について、過去の教訓などが存在せず、伝承などが受け継がれた地域では無かったこともあり、避難時の困難やご苦労について知ることができました。しかし、移転については、地区ごとの集団避難が功を奏し、早急な意思決定ななされたこと、その後、地区ごとに新たな場所への移転が決定し、現在は新しい地区にて再建に取り組まれている旨のお話を頂きました。その中には災害公営住宅地でのご苦労、課題もあり、次世代の住民にも地域再建を託したいという意思を感じました。

最後に名取市における震災復興の取組みについて、名取市震災復興部 部長 三浦氏、課長 郷内氏、菱沼 氏より詳細な復興状況の説明を頂きました。県内でも被災の大きな地域の一つであり、大規模な復興計画が進行中です。その中でも今回は閖上復興まちづくり事業をメインの実習となりました。

閖上地区では通常は立ち入ることができない 6階建ての集合住宅の外階段を歩いて昇り、災害時に避難スペースともなる集会室(閖上中央第一団地集会室)で説明を受けました。

閖上地区では、6階建ての復興公営住宅を 4棟完成し、新たな生活が始まっています。しかし、生活環境の整備が遅れており、商店、病院、金融機関が無いという課題もあります。今後は、閖上地区で川辺を拠点に「かわまちづくりの整備」が検討されており、にぎわい拠点づくりに力を注がれているということでした。かわまちづくりの整備内容については、名取川右岸部の建設予定地を視察、将来の賑い拠点づくりへの希望を感じることができました。

名取市は被災者移転先として選択した人々が増加し宮城県内でも珍しく人口増加の都市であるという事でした。今後の整備事業やにぎわい拠点づくりに期待を持ちたいと感じました。

今回の現場実習は、福島から仙台南部まで広範囲にわたるため、朝8時に集合、8時30分より視察をスタート致しました。4つの地域を中心に、平野部の被災状況、コンパクトシティ構想、防災集団移転の現状、コミュニティ形成の現状を目の当たりにし、将来の希望につながる復興整備事業について、学習する機会となりました。

以上、今年度 4回のコースを全て終了。 それぞれの地域特性、自然環境により被災状況が多様であること、またその多様な被災に対し行政・住民・民間事業者の取組みもまた多様性をもち、多くの努力をもって現在の復興状況に至っていることを実感するとともに、まだまだ復興が途上であり今後も行政、住民、学術機関、民間事業者、NPOなどの支援団体などの協力関係が重要であると考えます。

最後に、モデレーターの三部氏の言葉を持って、将来への希望に代え、現場実習の報告を終了させて頂きます。「ともに復興を実現し、地域の発展を目指しましょう。」